ひよこ鑑定士に年齢制限があるのはなぜ?仕事がなくなる理由も調査!

ひよこ鑑定士は、生まれたばかりのひよこの性別を判別する特殊な技術職です。しかし、25歳以下という年齢制限や、近年進むAI技術の影響で、この職業の将来に疑問を持つ人も増えています。なぜ若年層に限定されるのか?なぜ需要が減少しているのか?

この記事では、その背景と業界の現状、さらに未来の可能性について徹底的に解説します!

目次

ひよこ鑑定士とはどんな職業?

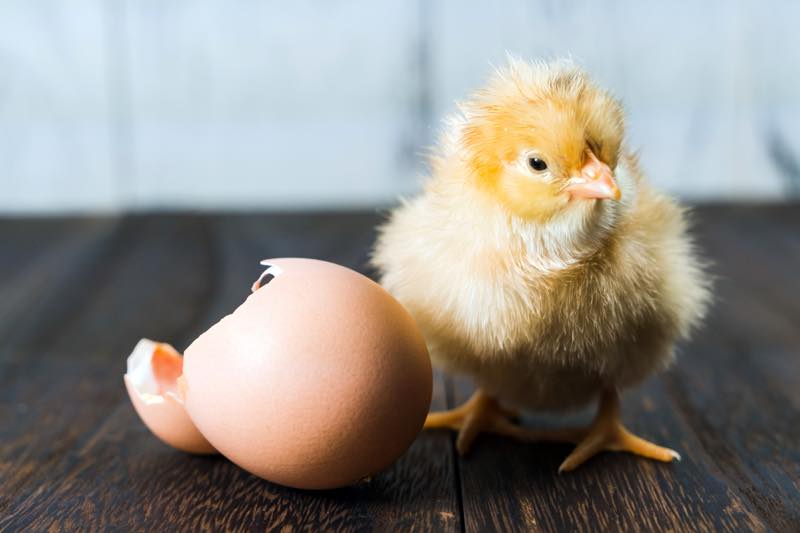

ひよこ鑑定士の仕事内容は、生まれたばかりのひよこの性別を判別する専門職です。卵を産むメスを選別し、養鶏業界の効率化に貢献しています。1羽あたり数秒で判定する技術が求められるため、高い集中力と器用さが必要です。

この仕事は専門的な技術を伴うため、訓練を通じて精度を磨く必要があります。さらに、日本のひよこ鑑定士は高い技術力で知られ、海外市場でも注目されています。特にヨーロッパやアメリカでの需要が高く、国際的なキャリアも視野に入れられる職業です。

ひよこ鑑定士になる条件とは?

出典:【ひよこ鑑定士】5分でわかる!『ひよこ鑑定士』のなり方!

ひよこ鑑定士になるには、厳しい条件をクリアする必要があります。公益社団法人畜産技術協会が運営する養成所での講習修了が必須で、25歳以下、高校卒業程度の学力、視力1.0以上(矯正可)が条件です。その後、ふ化場で1~2年の実務訓練を経て、鑑別率99%以上が求められる高等鑑別師考査に合格する必要があります。

一方で、AI技術の進化により国内の需要は減少傾向にあります。しかし、海外では若手の鑑定士が求められ、年収1000万円以上を稼ぐケースも珍しくありません。技術革新に適応しながら、最新の情報を収集する姿勢がキャリアを広げる鍵となります。

ひよこ鑑定士に年齢制限があるのはなぜ?

ひよこ鑑定士の養成所には25歳以下の年齢制限があります。視力や判断力が業務に直結しており、年齢とともに衰えるこれらの能力を維持するため、若年層が適任とされています。また、1日1万羽以上を鑑別し、ミス率1%未満を求められる訓練の過酷さも制限の背景にあります。

さらに、資格取得後も業務を続けるには体力や集中力の維持が不可欠です。年齢制限は、職業の高い要求に応えられる人材を育成するための制度として重要な役割を果たしています。

ひよこ鑑定士の仕事が減少する理由とは?

かつて養鶏業界を支えたひよこ鑑定士の需要が、近年大きく減少しています。その背景には、AIやロボット技術の急速な進化、人材不足という二つの要因が存在します。技術革新が作業効率を飛躍的に向上させる一方で、熟練した人材の育成には課題が残ります。こちらでは「自動化技術の進歩」「人手不足と業界構造の変化」に注目し、その詳細を解説します。

AI技術がひよこ鑑定士に与える影響

ひよこ鑑定士の需要が減少する背景には、AIやロボット技術の進化があります。ハイパースペクトルイメージングセンサー搭載のカメラやAIシステムが開発され、生後1日のひよこの性別を高精度で判別できるようになりました。この技術は光の波長を解析し、人間の視覚では捉えられない特徴を検出するものです。

2023年には、ひよこの羽毛を利用したAI性別判定技術が実用化され、大規模なふ化場で導入が進んでいます。特に、卵需要が急増する南アジアや東南アジアでの普及が目立ちます。ただし、こうした技術の普及が進んでも、AIを補完する形で人間の経験や判断力が求められる場面は残ると考えられます。

業界を悩ませる人手不足の実態

ひよこ鑑定士を目指す人材が減少している現状は、業界に大きな課題をもたらしています。公益社団法人畜産技術協会が運営する養成所では、毎年10~15名程度の入所者に限られ、過酷な訓練のため途中離脱者も少なくありません。この結果、人手不足が深刻化しています。

さらに、AI技術の導入が進む中で、従来の手作業中心の役割から補助的業務への移行が求められています。この変化により、求められるスキルや労働環境にも大きな影響が出ています。特に、育成に時間を要する熟練技術の重要性と、自動化技術の活用のバランスが業界の未来を左右すると考えられます。

【まとめ】ひよこ鑑定士の未来と課題

ひよこ鑑定士は、視力や判断力が不可欠な専門職で、若年層の集中力や柔軟性が求められるため、年齢制限が設けられています。一方で、AI技術の進化が業界に変化をもたらしています。生後1日のひよこの性別を高精度で判別するシステムが導入され、効率化が進む中、手作業は補助的な役割へと移行しています。

日本国内では需要が限られていますが、アメリカやヨーロッパでは高い評価を受けており、若手鑑定士の需要が特に高まっています。実際、年収1000万円以上を得るケースも珍しくありません。技術革新に適応し、新たなスキルを身につけることで、この職業の可能性はさらに広がっていくでしょう。